Глава 3.

«Кочумай, мать, ништяк.

Это психоделик»

(Алекспндр Градский «Птицеферма»)

В Праге все было просто. Там было несколько клубов в центре города («Солнышко», «F-Club», «Олимпик»), и каждую неделю в них проходили концерты бит-групп. «Matadors» были похожи на «Yardbirds», «Олимпик» пели по-чешски в стиле «Битлз», «Rebels» играли «West coast», «Fpamus 5» — ритм-энд-блюз. Мне больше всего нравились «Prianitives group» — первая чешская психоделическая группа с номерами из репертуара «The Doors», «Blues Magoos» , «Mothers of invention». Моей любимой книгой была, конечно, «The Catsher in the Rye», и за неимением красной охотничей кепки я ходил в желтом клетчатом картузе, рассматривая шикарных взрослых девушек в мини-юбках, вдыхая табачный дым в очередях за билетами и прокручивая в голове «Crystal Ship». Мне не удалось прорваться на 1 Чехословацкий бит-фестиваль (ноябрь 1967), Че Гевара погиб в Боливии, и спустя несколько месяцев я отбыл из Праги на родину, о которой имел не очень четкие представления.

Первое, на что я обратил внимание в Москве, было обилие модных клешеных брюк; первое, что я услышал еще на вокзале, была русская версия «Suddenly Yon Loved Me» «Tremeloes». Жизнь продолжалась. Товарищ по новому классу сводил меня в Студию электронной музыки, где Эдуард Артемьев и компания яйцеголовых композиторов экспериментировали с первым советским синтезатором «АНС», работавшим по оптическому принципу: на большом закопченном стекле можно было нацарапать любую загогулину, и этот рисунок издавал неслыханные звуки. Следующим летом, когда американцы летали на Луну, я попал на первый рок-концерт, играли «Тролли» и «Оловянные солдатики» (последние, по слухам, существуют до сих пор). Дело было в бит-клубе у метро «Добрынинская»: бит-клубы возникали в Москве чуть ли не каждый месяц, но тут же закрывались испуганным начальством. В конце 60-х ребятам в строгих костюмах было от чего прийти в ужас: города захлестнула форменная эпидемия рока. Такого не бывало ни до, ни после… сотни дворовых групп, тысячи гитар, сотни тысяч неистовых поклонников и поклонниц. Натуральный бум, сродни стихийному бедствию.

Вот список ансамблей Москвы и области, аккуратно составленный по случаю рождения очередного бит-клуба… Двести шестьдесят три названия, в их числе такие замечательные, как «Волосатые стекла», «Красные дьяволята», «Поющие вольюмы», «Замшевая мягкоуглость», «Русско-турецкая воина», «Наваждение», «Изгнанники из ада», «Молодые команчи”, «Фиолетовая катастрофа”, «Полуночные бражники», «Муравьиный узел”, «Экономист”, «Злые собаки», «Тысяча звучащих ветров», «Ослиные хвосты», «Судороги”, «Символ веры», «Подвиги Геракла», «Стеклянные кактусы», «Плешь», «Космонавты»… Одна из групп называлась «Забытые страницы», и это именно то, что случилось с данным обширным списком и с 95-ю процентами перечисленных в нем групп. Рок-лихорадка трясла Москву всего несколько лет (1970—1972), но на этом импульсе советский рок катился еще десятилетие. Итак, веселые денечки (странно, что не было группы с таким названием… зато были «Ветры перемен» и «Лучшие годы») в деталях.

Страх прошел, десятилетия жизни в униформах казались кошмарным сном: советская молодежь почувствовала свою самостоятельность и право на собственные ценности. Однако одной лишь музыки и обмена фотографиями было явно недостаточно — требовалось нечто вроде идеологии, некая новая мощная идентификация. Градский: «Это был хиппизм».

Да, хипповая штука в мгновение ока радикально перелицевала наших молодых людей. Мне кажется, это было самое массовое и заметное «альтернативное» движение из всех, что я у нас когда-либо наблюдал. То есть даже все многочисленные и шумные сегодняшние группировки выглядят довольно хило по сравнению с «совхиппи» начала семидесятых. Не думаю, что философская, «теоретическая» сторона хиппизма имела здесь большое значение — я почти не встречал людей, которым что-либо говорили имена Тимоти Лири, Джона Синклера или даже Джерри Гарсия — но «контркультурный» стиль жизни был с энтузиазмом подхвачен миллионами. Антураж хиппи был нов, но понятен и доступен: он позволял ярко выделиться и противопоставить себя «нормальному» обществу, а также эффективно идентифицировать себя с некоей «передовой» общиной. Коля Васин выразил эту сложную формулировку просто: «Когда я увидел обложку «Abbey Road», на следующий день я снял ботинки и пошел по Ленинграду босиком. Это был мой вызов, моя попытка самоутверждения».

Быт хиппи и формы их общения почти в точности повторяли практику стиляг, только масштабы были в сотни раз больше и названия появились новые. Улица Горького теперь именовалась не Бродвей, а просто Стрит, и вся она была вечером заполнена длинноволосыми ребятами и девчонками в мини и макси; и те, и другие носили бусы, цепочки и значки. Значки, как правило, производились самостоятельно: брался готовый фабричный продукт и сверху наклеивалась фотография любимой группы или популярный лозунг — обычно просто слово «Love» или «Маке Love not war» (по-английски). Однажды на таком значке я увидел портрет Н. В. Гоголя — с волосами до плеч, как известно — и подписью «John Lennon».

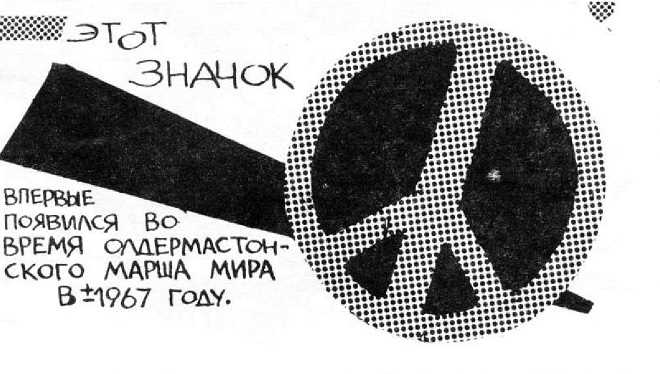

Главным предметом одежды, естественно, стали джинсы, но у местных портных работа тоже кипела. Многие хиппи зарабатывали себе на жизнь пошивом брюк — из брезента, ткани для матрасов и т. п. Обязательным модным атрибутом был немыслимый клеш — тридцать-сорок сантиметров. Ширина брюк как бы свидетельствовала о степени радикализма и преданности хипповой идее. Помню, когда я познакомился с Игорем Дегтярюком, «московским Джимми Хендриксом», лидером группы «Второе дыхание» и одним из столпов хиппизма, он недовольно посмотрел на мои узкие джинсы, заправленные в высокие ботинки, и спросил: «Ты что, за войну?» Сам он был одет в какой-то псевдоиндейский балахон и необъятные цветастые клеши из гобеленовой ткани, поверх каждой штанины которых, как лампасы, только спереди, были пристрочены огромные пацифистские знаки.

У хиппи были традиционные места сбора в скверах в центре Москвы; главное из этих мест, у старого здания Университета на проспекте Маркса, называлось «Хипподром». Однако, в отличии от стиляг, хиппи активно мигрировали, особенно летом. Автостоп стал чем-то вроде профессионального спорта. В теплые месяцы десятки тысяч «волосатых» собирались в Крыму, своего рода советской Калифорнии. В Ялте был большой рынок, где хиппи торговали одеждой, пластинками и всяческими модными предметами, зарабатывая прожиточный минимум, а климат и обилие «коммун” позволяли не очень заботиться о крыше над головой. Я сам однажды прожил в Крыму два месяца, имея несколько рублей в кармане, иногда воруя еду в закусочных и на базарах и ночуя каждый раз в другом месте. Другим популярным географическим пунктом был Таллин. Здесь между средневековым готическим костелом и кафе «Pegasus» находилась легендарная «Горка», где концентрировались хиппи со всей страны, и где можно было встретить самые экзотические личности: бритых буддистов, кришнаитов, прочих пророков, спонтанных философов и прочих ребят, невменяемых после уколов. Впрочем, проблема наркотиков не стояла особенно остро: большинство удовлетворялось дешевым крепленым вином. Моральный кодекс наших хиппи ставил превыше всего свободную любовь, и это активно практиковалось, часто в коллективной форме.

Власти — конкретно, милиция, ибо с прочими инстанциями движение не соприкасалось — относились к хиппи без симпатии, но достаточно терпимо. Количество этих отщепенцев было таково, что если задерживать всех за вызывающий внешний вид и аморальное поведение, то не хватило бы наличного состава и «приемников”. В некоторых, особо «неблагополучных» городах (в частности, Риге) практиковались облавы на притоны хиппи с последующим обриванием всех наголо и проверкой на венерические заболевания. Бывало, что отлавливали одиноких хиппи и пытались вправить им мозги с помощью кулаков. Лично со мной такого не было.

Пожалуй, самой забавной штукой был хипповый слэнг. Он с зеркальной точностью походил на язык героев «Clockwork Orange»; русский с массой слегка переделанных английских слов. Мужчина — «мэн», девушка — «герла», старый — «олдовый», новый — «брэндовый» (от «Brand new»), провинциальный — «square» — «кантровый» (от «country»), сумасшедший — «крэйзовый», лицо — «фэйс», квартира — «флэт», ботинки — «шузы», пять рублей — «файв», десять рублей — «тэн», и так далее, вплоть до популярнейшего «four letter word».

Вообще, мне кажется, наш «пипл» (так себя называли хиппи), мало отличался от западных, только в социальном отношении они были более пассивны: течений, похожих на «yippie» и прочую «новую левую» у нас практически не было. Хиппизм был альтернативным способом получения альтернативного удовольствия. И во главе всего стояла музыка, в первую очередь, англо-американский рок. Отсюда и моды, и жаргон, и бесконечные часы балдения у стерео.

Западные «LP» были фетишем номер один. Естественно, в магазинах не было и намека на них, привоз осуществлялся моряками, спортсменами, дипломатами, иностранцами, и пластиночный черный рынок бурлил. «Брэндовый рекорд» популярной группы стоил 60—70 рублей, а за тридцатник шли диски, которые вообще невозможно было слушать. Из альбомов с «gatefoldsleeve» часто вырезали середину и вешали на стены в качестве постера — после чего остатки конверта склеивали и продавали пластинку чуть дешевле. («Настоящие» постеры стоили по 10—25 рублей, в зависимости от размеров и содержания). Двойные альбомы разрезали и отдавали по отдельности. Старые диски паковали в целлофан и спекулировали ими, как «брэндом»… Варварство, коммерция и фанатичная любовь к року слились воедино.

В 1972 году мы со старым, еще пражским, приятелем Сашей Костенко начали проводить первую в Москве (по крайней мере, о других я не знал) дискотеку. За 15 рублей мы арендовали у знакомых групп их Р. А. везли в одно из кафе МГУ и там крутили пластинки. Платили нам 40 рублей, что едва покрывало расходы — считая вино, которое мы распивали за пультом. Дискотека была не совсем обычная по международным стандартам. Первый час посвящался «прослушиванию» — то есть, я заводил музыку «серьезных» групп (Jethro Tull, Pink Floyd, King CriMson и т. п.) и рассказывал об их истории, а потом уже часа три публика самовыражалась в танцах. Спустя несколько лет дискотек в Москве были десятки, причем в некоторых не плясали вообще, а только слушали и просвещались. Это и понятно: пресса хранила угрюмое молчание по поводу рока, и страждущая Община кормилась, в основном, слухами. Один из этих слухов жив и лелеется до сих пор: что «Битлз» все-таки выступали в Советском Союзе, в аэропорту Москвы, когда летели из Японии — и это стало поводом к созданию «Back in the USSR»…

После распада «Битлз» переходящий вымпел фаворитов советских рок-фанов оказался в руках хард роковых групп: «Led Zeppelin», «Urian Неер», «Black Sabbath», «Deep Purple», «Grand Funk». Любители музыки поспокойнее и женское меньшинство предпочитали Карлоса Сантану, Кэта Стивенса, Элтона Джона, более посвященная публика — «Pink Floyd», «Yes», «King Crimson».

В начале семидесятых рок для себя открыла и часть респектабельной аудитории, так называемой творческой интеллигенции. Великим откровением для них стала рок-опера «Jesus Christ Super star»… Они не выносили ублюдочных ритмов рока, пока их не украсило звучание симфонического оркестра и помпезные клише арий и увертюр. Впрочем, сами рокеры тоже искренне возрадовались. Они любили свою музыку, но как-то сжились с мыслью, что она находится вне «истинного искусства», и в глубине души чувствовали себя не только отверженными, но и немножко «моральными уродами»… Авторитет классики насаждался повсюду и с детства, поэтому даже от самых фанатичных приверженцев рока можно было услышать признания, типа «конечно, Бах и Бетховен — это высоко, это супер… Жаль, что я эту музыку почему-то не люблю»… Соответственно, одним из популярнейших аргументов в поддержку и защиту убогого рока стало то, что эта музыка «готовит молодежь к пониманию великого классического наследия» — и в подтверждение «картинки с выставки» «ELP»…

Из веселого гетто рок стал потихоньку превращаться в нечто более престижное. Первым, кто это почувствовал в Москве и нашел в себе смелость сделать шаг из относительно благополучного мира джаза в роковую резервацию, оказался Алексей Козлов. В конце 1972 года он скооперировался с компанией подпольных рокеров и основал «Арсенал» — ансамбль с духовой секцией, несколькими вокалистами и репертуаром из сочинений «Blood Sweat Tears», «Chicago» и почти всего «JC Superstar». Козлов понес идею «окультуренного» рока в массы интеллектуальной публики… Характерно, что один из первых концертов состоялся в знаменитое «левом» Театре на Таганке. Одним из вокалистов «Арсенала» был настоящий иранец. В отличие от большинства, он пел по-английски с хорошим произношением.

Именно на одном из ранних концертов Ансамбля Козлова — как сейчас помню, в Центре онкологии — я впервые попал в настоящую свалку у входа с риском сломать ребра. Дикий ажиотаж сопровождал почти все выступления рок-групп: залы небольшие, билетов было мало, и толпа шла напролом, ломая двери и карабкаясь в окна. Из воспоминаний А. Градского: «Это было летом 1971 года. Мы должны были играть на танцах в фойе в Институте народного хозяйства. Было продано 1500 билетов, и кто-то напечатал еще тысячу фальшивых. Мой ударник забыл дома палочки, и я поехал за ними, а когда вернулся, толпа у входа была такой, что я не мог протиснуться к дверям. Я им говорил: «Я — Градский, мне надо пройти», — но вокруг посмеивались и отвечали: «Все тут Градские, всем надо пройти». (Вот парадокс: поскольку пресса и ТВ были «вне игры», мало кто из публики знал в лицо своих кумиров! — А. Т.) Но играть надо было — мы взяли деньги вперед… Тогда мне не оставалось ничего другого, как полезть вверх по стенке, цепляясь за водосток и уступы плит. Я добрался до первого подвернувшегося открытого окна на втором этаже, влез туда и оказался прямо на заседании комитета комсомола. Люди там, конечно, выкатили глаза. Ну что, я отряхнулся, говорю — извините, у нас тут танцы — и прошел в дверь. На танцах тоже было весело: человек восемь девушек в середине зала разделись догола и плясали, размахивая лифчиками. Дружинники увидели это с балкона и стали пробираться к ним, но пока они протискивались, те уже успели одеться. Не знаю настоящие, у нас тоже появились, и, я думаю, без всяких подсказок с Запада. Они ходили на все «сейшена» (еще одно популярное английское слово, означающее рок-концерт), носили самые отважные мини-юбки и полупрозрачные гипюровые блузки, танцевали около сцены и привлекали внимание. Никакого названия у них не было (слово «groupie» здесь не имело хождения), но все знали, кто они такие, и относились к ним с уважением. Предводительницей команды московских groupies была высокая брюнетка с прямым пробором и довольно потрепанным (или всегда слишком сильно накрашенным) лицом, по слухам, дочь полковника.

Да, друзья, очень весело было в то время. Энергия, энтузиазм, новая жизнь, независимость. Обо всем этом принято вспоминать с чувством острой ностальгии — как о первой любви и вообще вдохновенной юности. Но, кажется, атмосфера рока была гораздо интереснее и авантюрнее, чем сами группы… Почти все ансамбли играли то, что можно было услышать на пластинках и в гораздо лучшем исполнении. На сейшенах царили корявые Хендриксы, Клэптоны, Джимы Моррисоны и Роберты Планты; они самозабвенно копировали и редко понимали, о чем поют.

А публика и не хотела ничего другого. Коля Васин вспоминает, что «Кочевников», первую ленинградскую группу, которая стала петь по-русски, часто освистывали и вообще не очень уважали. Русский язык считался чем-то вроде атрибута конформизма, знаком принадлежности к «вражеской», нероковой системе ценностей.

Первую в Москве рок-песню на родном языке сочинили «Соколы» году в 1966-ом. Она называлась «Солнце над нами» и была единственной такой в их «стоунзовском» репертуаре. Несколько позже Градский придумал, сидя в троллейбусе, свой первый опус «Синий лес». Затем они со «Скоморохами» сочинили мини-рок-оперу «Муха-цокотуха», придав известной детской поэме ярко выраженную сексуально-патологическую окраску. На основании этого он утверждает, что был первым советским панком. Все эти, и некоторые другие ранние русскоязычные рок-песни, на самом деле, по содержанию и лексически ничем не отличались от стандартной лирики. Свои образы и свои проблемы как-то не приходили на ум (Боба Дилана у нас тогда чтили мало) — возможно, это и рождало недоверие к авторам и свист на концертах.

Однако, наконец-то явился ансамбль, запевший по-своему — «Машина времени». Если у нас была группа, приближавшаяся по своему влиянию к почетному титулу «русских» «Битлз», то это скорее они, нежели кто-либо другой. Андрей Макаревич, единственный сын известного архитектора, однажды услышал привезенную папой из-за границы пластинку «А Hard Day’s Night» и, повторяя славный путь многих, тут же радикально изменил свои взгляды на жизнь. В 1968 году вместе с товарищами по восьмому классу (значит им было по пятнадцать лет) он организовал бит- группу. У одного из ребят, Сергея Кавагоэ, были родственники в Японии, и он стал счастливым обладателем электрооргана «Aceton» (который, правда, вскоре украли и обнаружили спустя десятилетие в Сибири). Почему-то юный Макаревич оказался единственным, кто правильно понял «Message» «Битлз»: „Я увидел, что это нормальные, абсолютно естественные ребята, такие же, как мы, и что они поют своими словами о собственных проблемах. И я подумал: а почему мы не можем так же? Почему мы должны притворятся кем-то еще, из Калифорнии или из Ливерпуля?»

Первые песни «Машины времени” были детской сатирой, пронизанные суровой иронией школьников из хороших семей, вроде

«И все беды навсегда будут нипочем.

Если ты надел очки с розовым стеклом».

Самой популярной была одна из песен, бичующих потребителей, в первую очередь из-за строчки, где пелось, что «я куплю себе золотой унитаз». По тем временам это было неожиданно, смело и даже очень серьезно. К сожалению, «Машина времени» очень плохо играла и поэтому не очень котировалась у публики по сравнению с более матерыми и динамичными группами. Макаревича это приводило в тихое отчаяние, и он несколько раз пытался бросить играть на гитаре. Его вовремя останавливали и правильно делали — ведь мы могли лишиться нашего первого рок-барда.

Аналогичный процесс — появления «национальных” ансамблей синхронно, хотя и без всякой связи с Москвой, происходил и в других рок-центрах. В Латвии это были «2 X ВВМ» во главе с прославившимся впоследствии композитором-симфонистом Имантом Калныньшем. В Эстонии — «Подвальные звуки», переименованные затем для удобства в «Шарманку». В Ленинграде — «Санкт-Петербург» (1971) Владимира Рекшана, основательно повлиявший на знаменитый теперь «Аквариум». И все же эти группы составляли ничтожное меньшинство по сравнению с теми, кто бесконечно играл «фирму». Многие даже считали что пение по-русски — это какой-то хитрый «Gimmick» или спасение для тех, кто не умеет как следует играть. Существовала и логичная теория, что рок по-русски петь в принципе не возможно, поскольку более длинные, чем английские, слова просто напросто не умещаются в ритмический размер… Будущее доказало, что теория не всегда права.

Тогда же произошли и первые «межгородские» фестивали. Деловой армянин, некто Рафик Мкртчан, подписывал контракты с московскими, ленинградскими и прибалтийскими группами и привозил их в Ереван, где те выступали во Дворце тяжелой атлетики на шесть тысяч мест. По словам Градского там вообще ничего не было слышно, поскольку толпа начинала орать, едва был сыгран первый аккорд, а мощность Р. А. составляла двести ватт. Практика этих концертов прекратилась в 1970 году, когда бедного Рафика посадили в тюрьму за финансовые махинации.

Единственным легальным рок-событием тех лет был организованный местным комсомолом фестиваль «Серебрянные струны» в Горьком в конце 1971 года. «Скоморохи» сыграли там «Iron Butterfly», а также «Georgia on my mind» и две песни по-русски, и поделили первое место с ансамблем «Ариэль» из Челябинска, исполнявшим электрические адаптации русских народных песен. Последнее стало исключительно модным и горячо приветствуемым культурными властями трюком. Считалось, что этим достигался некий компромисс между Западом и Востоком: ладно, черт с ними, с гитарами — главное, что песни наши, народные, а не какая-то буржуазно-негритянская непотребщина. Ведущим советским ВИА стали белорусские «Песняры»: десяток усатых молодцов, тянувших что-то невыразимо занудное тоненькими голосами под аккомпанимент свирелей и электрооргана. Их пластинки продавались миллионами — возможно потому, что других не было. В середине семидесятых «Песняры» впервые представили новую советскую поп-музыку в США, но, кажется, об этих гастролях никто не любит вспоминать…

Реальные интернациональные связи у нашего рок-мира практически отсутствовали. Существует забавная легенда, за правдивость которой я не ручаюсь, что тогдашний министр культуры мадам Фурцева специально направила своего эмиссара на концерт «Rolling Stones» в Варшаву, и тот вернулся лишенный дара речи и преисполненный глубочайшего возмущения по поводу увиденного и услышанного. Посему было твердо решено эту заразу к нам не допускать. Изредка приезжали бит-группы из социалистических стран, и это становилось событием. Странно и трогательно было слышать рок в больших концертных залах. Коля Васин вспоминает о гастролях польской группы «Skal dowie»; «Я тогда был президентом Поп-федерации. Федерация занималась, в основном тем, что устраивала концерты в закрытых на ночь ресторанах… Так вот, мы пришли к этим полякам в гостиницу после их выступления и предложили выступить у нас ночью. Они отказались. И тогда я произнес речь о том, что Польша с ее бит-клубами является для нас образцом, и что мы в России хотим сделать так, как у них, в Польше, и просим у них помощи. Тогда они согласились и играли 45 минут, и всю ночь мы балдели и пили пиво… Поп-федерация просуществовала 10 месяцев, пока наш администратор не проворовался».

Да, проклятые деньги начали топтать и нашу скромную рок-революцию. Или это были ботинки на платформе?

Вместо традиционного «продолжение следует» — «Сдвиг»» сообщает, что в первой половине 1990 г. «Back in the USSR» выходит полностью в издательстве «Прогресс».