ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ О ФИЛЬМЕ «АССА»

Фильм еще не вышел на экраны, а о нем уже шумят. Объявляют и отменяют премьеры. Слово «Асса» на значках, майках, календарях, пластинках, телеэкранах. Шуму много, фильма в кинотеатрах все нет, хотя молодежь уже дежурила ночами, чтоб посмотреть его в одном из московских домов культуры. Там выступали рок-группы, была выставка художников и вообще происходило что-то непривычное.

Видевшие фильм говорят, что не шедевр. Кто-то его вообще не принимает. А раз не шедевр, раз в кино бывают фильмы фундаментальнее, зачем тогда шум? Не есть ли тут нескромность? Может, для такой премьеры надо было подобрать фильм посерьезнее?

Сомневающиеся сомневались, власть имущие сопротивлялись, упрямцы упрямились, и оттого премьера прошла с шумом втрое большим, чем затевалось. Что мы при этом приобрели? Еще один скандал. Что потеряли? Уникальный опыт. Ведь затевалось не чествование шедевра. Была придумана и опробовалась новая система отношений кино и публики. Кинотеатр становился клубом, универсальным культурным центром. Этот опыт надо было изучать; всех творческих людей, если такие еще остались в прокате, надо было свозить учиться. Молодежный характер фильма требовал соответствующего контекста — вот и выступали рок-«звезды», ходили манекенщицы в «бананах», а работы художников были сплошным экспериментом и вызовом. Завтра на премьере «деревенского» фильма мог бы звучать фольклор и умельцы показали бы традиционные промыслы. Творить, выдумывать, пробовать звал нас режиссер «Ассы» и ее премьеры Сергей Соловьев. А ему в ответ толковали про необходимую скромность и технику безопасности.

Премьера прошла, но теперь неизвестно, останется ли с нами ее феерический опыт или по-прежнему будут в кинозалах скучать два десятка случайных зрителей. Угрюмые люди за тяжелыми кабинетными столами не просто умеют мешать творчеству — они умеют убивать на корню самое желание что-то придумывать и пробовать. Им куда проще в очередной раз повысить план кинотеатрам, чем думать, как эти кинотеатры без приписок заполнить.

СТОИТ ли разговора сам фильм?

Умный и серьезный критик Ст. Рассадин в «Известиях» считает, что картина искусна и холодна. Именно потому, что критик умный и серьезный, думаю, его ощущения объективно важны: они обозначили эмоциональный порог, разделяющий людей. Языковой барьер: речь кажется неосмысленным бормотанием, шумом. И не доходят ни боль, ни горечь, ни страдание чужое — как через стенку: глухо, гулко, раздражает.

Порог этот проходит не в фильме — он в жизни разделил целые поколения. Техническая революция позволила молодым создать революционно новые формы музыки, они эпатировали, ошеломляли, собирали у эстрад толпы. То, что иным казалось простым «балдежом», часто было актом единения: разобщенное, теряющее веру в прокламируемые идеалы поколение сплотилось под этим странным знаменем, в музыке искало выход эмоциональным силам и платформу для солидарности. И «порог» этот, этот «барьер» звукового вала, терзающего уши старших, был молодым нужен, как нужны эпатирующие прически — знак своего, отдельного, мощно стихийного и автономного. Это, несомненно, больше, чем просто музыка,— это была культура протеста. В нынешние времена, когда тематика рок-баллад и рок-фельетонов перешла в газетную публицистику, когда то, о чем пели молодые, теперь обсуждается на государственном уровне и «закрытое» стало открытым,— замкнутость, отгороженность молодых сменяется жаждой контактов, жаждой участвовать в политической жизни.

До Соловьева его коллеги если и замечали эту «субкультуру», то как модную примету поколения, элемент декора. Принципиальный шаг авторов «Ассы» — воспринять ее язык, сделать картину средствами этой эстетики. И тем прорвать барьер, доказать, что можно слышать друг друга, можно делать одно дело. Это, повторяю, первый случай в нашей культуре нового времени.

И надо видеть, как благодарно отозвались молодые. Их отъединениость ненормальна и для них самих, она вынужденна, она род эскейпизма — а что же делать, если людьми не считают, слушать не хотят, только власть употребляют, а потом удивлены очень, что до седых волос люди у нас неизлечимо инфантильны и анемичны. В попытке прорвать барьер — попытке, предпринятой со стороны «старших»,— молодые зрители «Ассы» увидели знак нового времени и надежду на то, что отныне мы вместе. Это не Соловьев стал для них «своим». Это они вышли за ним из своего заточения и теперь настороженно осматриваются, ждут, не раздастся ли командный окрик. Он раздастся, конечно, он уже раздался, но брешь все-таки прорвана, и от того, удастся ли уберечь ее от стоящих наготове бетономешалок, тоже зависит завтрашний день.

Артистичность, игровая несерьезность представшей на экране жизни ввела в заблуждение многих. Вот и опытному Ст. Рассадину все эти «коммюникейшн тьюб», которыми забавляется мальчик Бананан, кажутся раскрашенной погремушкой: чем бы дитя ни тешилось… Раскрашенные уже совершенно буквально «сны» Бананана — «выпендрежем», не совсем приличным желанием взрослого режиссера надеть подростковые штаны. А все вместе — страной Иностранией, ненужной условностью.

Посмотрим на страну Иностранию, в которой обитает Бананан. Странная, странная страна. Там даже в Ялте снега. И набережная пустынней, чем при даме с собачкой. И искусство представлено только «Сильвой», ссохшейся до лилипутских размеров. И над этой абсурдной пустыней фанерный, одинокий, какой-то голый на безлюдье портрет человека при четырех геройских звездах. Обитатели здесь где-то есть, они от непогоды забились в дома, прижались к телеэкранам, где человеку с четырьмя звездами вручают еще и именное оружие. Реален и способен двигаться в этом мире только мальчик Бананан, хрупкое создание с серьгой в ухе. Отгородился цветными снами и поет-болтает на своем птичьем языке.

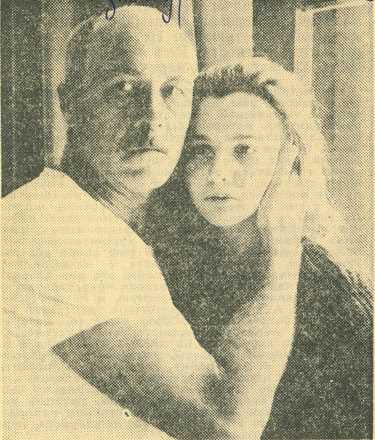

А ЕЩЕ там действует некий супермен. С решительной, уверенной повадкой. Он прямо-таки живет полной жизнью. Для него роскошные бассейны и роскошные женщины. Для него интуристовские номера и люкс-каюты. Для него гимнастические залы и улыбки ресторанных холуев. И нет преград ни в море, ни на суше. Делец. Деляга. Царь жизни. Ее истинный идеолог. С. Говорухин, исполнитель роли, на обсуждении фильма посетовал, что персонаж этот при его талантах у нас не находил себе места в жизни, был вне закона, что не нужна нам была его деловая хватка. Художник, по-моему, сам не понял, что сотворил. Как раз этот-то персонаж, лишенный предрассудков, и был главный в жизни, ему только и было в ней вольготно. Это перед ним тянулись милиционеры, неустанно боровшиеся с Банананом и его серьгой. Он был вне закона? Допустим. Но, значит, жизнь была перевернута по отношению к закону — бумажному и человеческому.

Есть у американского режиссера Карпентера хорошая фантастическая картина «Побег из Нью-Йорка»: одичавший город будущего, где люди бродят, отовсюду ожидая нападения, где хозяйничают только банды. Язык поучительной притчи, язык предостерегающей антиутопии нам на экране непривычен, он сгущает образность и требует умения-желания узнать в фантазии реальность. «Побег из Нью-Йорка» показывает, что станет с великой страной, если спроецировать сегодняшние ростки в будущее. «Асса» показала, что было с великой страной до пробуждения. Не знаю, как для кого, мне узнавать черты недавнего застоя было больно и стыдно. Узнавалось ведь даже ясней, чем в старательном бытописании иных фильмов. Свежесть, злая, парадоксальная отстраненность ракурса в «Ассе» обеспечена опытом, выработанным в недрах «молодежной субкультуры».

И здесь мы приходим к тому, как необходимы фильму «крутая песня» «Мочалкин блюз» и рок-фельетон про старика Козлодоева. Это не просто поиски режиссером антуража, который обеспечит ему молодежную аудиторию -— так сказать, хождение «в народ» с подделкой под современный лубок в качестве пропуска. Это попытка освоить, легализовать художественную сферу, что была по ту сторону «барьера», вынести на экран стилистику «молодежной культуры», ее самые больные темы.

И вот еще никогда так ясно не чувствовалась на экране драма отъединенности молодых. Люди идут ощупью и узнают друг друга по возрасту, а паролем становится атрибутика: прическа, ритм, та самая серьга, что бесит окружающих. Талисман и символ взаимопонимания, клич: мы одной крови, ты и я. Клич джунглей? Так ведь и речь о джунглях, о человеческой пустыне, где все ощетинились или спрятались. Страшноватый выходит образ, но в нем много правды: это тот мир, что создан взрослыми и куда пришли молодые — пришли и не то, чтобы ужаснулись, ведь они тут выросли, просто стали изобретать способы в нем существовать и выжить. Это тот мир, что душил прекрасные порывы, и они воплощались вот в этих странных «снах», в этих яростных «блюзах», в культуре, не пышущей душевным здоровьем, как не может им похвастаться проросшая сквозь цемент трава.

Чтобы вернуть ей здоровье, нужно не траву топтать. Нужно очистить от цемента почву.

Противостояние этих двух миров: сонно застылого и живого, хрупкого, защищенного только внутренним достоинством,— самое сильное впечатление фильма, главный его образ. Мертвое вцепилось мертвой хваткой в живую душу — сцена в милиции, куда попал Бананан за свою злополучную серьгу: власть предпочитает объединиться с подонком пьяницей, чтобы непонятного нашего «чужака» унизить, растереть по стенке. И как же знакома эта тупая демагогия: «Державу позоришь, гад?». Знакома, ибо и сейчас звучит и действует и вовсе не намерена отступать.

ФАНТАСМАГОРИЧНОСТЬ фабульной схемы сродни фантасмагоричности атмосферы и антуража. Некий детектив, свершающийся в тиши переулков, рассказан достаточно невнятно, как раз так, чтобы зрителю нельзя было на него переключиться — не в том суть. Мелодраматическая история лилипута Альберта похожа на современный фольклор с его лукаво жалостливыми сказками, что именуют «чернухой», с его лукаво примитивной лексикой — китч, который по-своему отражает общественное сознание и в этом смысле интересен художнику. Не нужно гадать о психологической обоснованности убийства Бананана злодеем-соперником — история этого соперничества тоже сродни лукавому городскому фольклору: здесь «миллион алых роз», равно как и «никто не узнает, где могилка моя…» — китч вечен, и в нем-то преемственность поколений обеспечивается бесперебойно. А если приглядеться, то и эстафета интеллектуального вольнолюбия.

Абсурдистская мешанина, царящая в фильме (лилипутская «Сильва», негр Витя в зимней Ялте, спортивная жизнь «папика», перевод с банананского на русский плюс кровавейшие убийства под занавес) — все это тот же эстетический «код». Режиссер попал в логово массовой культуры, как Али-Баба в пещеру разбойников, он ослеплен ее богатствами и возможностями, пусть даже чисто коммуникативными, прагматическими — чтобы, по слову Шукшина, «завязаться узлом, но не кричать в пустом зале». А уж перспектива нового ракурса, взгляда «изнутри», проникновения в эти загадочные заблудшие души…

Первый визит в это логово по-настоящему крупного художника нашего кино показал: любой язык может быть возвышен до Олимпа. Иначе всегда будут у нас парии, плебс, который надо поучать самозваным патрициям.

Патрициев я наблюдал во время обсуждения фильма в Доме кино. Молодежь рвалась к микрофону, спешила выговориться, она почувствовала по фильму, что здесь ее хотят выслушать, что ей протянули руку дружбы. Мне это показалось более чем важным итогом. Но так не казалось тем, кому я еще вчера рукоплескал. Представители киноклубов пеняли режиссеру за измену художественным высотам «Чужой Белой», они вообще игнорировали молодых и говорили чуть свысока, как говорят взрослые с согрешившим пацаном. В их глазах стояло дремучее презрение к этой рыночной эстетике, этому шумному и неизысканному миру «молодежной культуры». Они были упрямы, они «зациклились» в своих упреках и уж не слушали, не слышали аргументов режиссера и фильма. И ничем теперь не отличались от тех юных экстремистов, что любят обдавать ледяным сарказмом «кинозаумь» и твердить, что на смену Моцарту пришел «Примус». Крайности сошлись. Каждая хотела видеть искусство только на своей дорожке.

Мне тоже не все нравится в фильме. Он не рассчитан, чтобы все нравилось. Не понял смысла экскурсов в историю неправедного убийства Павла I. То есть могу этот смысл предположить, но мне он кажется прямолинейным, и хочется думать о фильме лучше, чем о своей способности понять в нем решительно все. Громоздкость картины тоже не по мне. Этакий «блокбастер». Сейчас многие ходят в кино не только с любопытством, но и с ужасом: надо отсидеть три часа кряду. Тут, товарищи художники, резко падает эффективность ваших «коммюникейшн тьюб».

ВПРОЧЕМ, возможны разные точки зрения. Плюрализм так плюрализм. Фильм ведь и хочет, чтоб слышать друг друга.

Китч легко выходит к героике и, кстати, редко ее унижает. В финале картины на смену павшему Бананану идут новые рыцари, их шаг теперь уже иной. Звенящий, напряженный голос Виктора Цоя поет «Перемен, мы ждем перемен!». Поднимается ему навстречу из темного стадионного чрева море огней. Почти символика. Шаг этих новых рыцарей теперь упруг и уверен. И шелестит им вслед, вызывая смешки в зале, вечное чиновничье: «запрещается, запрещается, запрещается…» Я в главном не согласен с Ст. Рассадиным. Этот фильм не паразитирует на переменах. Он их готовит.

В. КИЧИН.